研究室紹介

LABORATORY

独自の電子分光法で物質科学の世界最先端の研究に挑む

.jpg)

NEWS

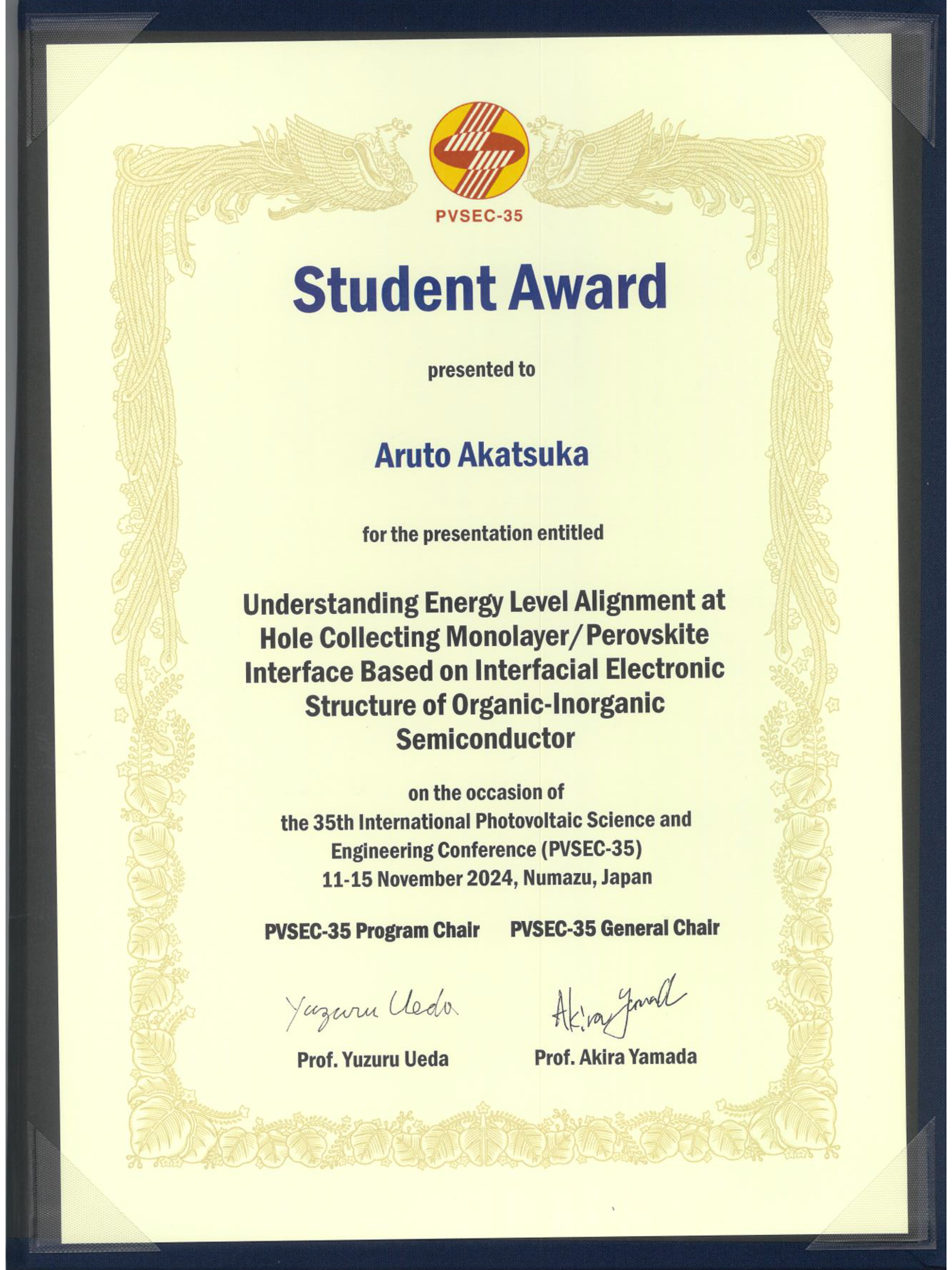

大学院生の赤塚有杜(あかつかあると)さんがPVSEC-35(International Photovoltaic Science and Engineering Conference)にてStudent Awardを受賞しました(吉田研究室)

博士前期課程2年生の赤塚有杜(吉田研究室)さんがPVSEC-35でStudent Awardを受賞しました。 受賞対象となった口頭講演はArea5ペロブスカイト太陽電池のセッションで行われた ”Understanding Energy Level Alignment at Hole Collecting Monolayer /Perovskite Interface Based on Interfacial Electronic Structure of Organic-Inorganic Semiconductor” (有機ー無機半導体界面電子構造に基づく正孔収集単分子膜/ペロブスカイトの電子準位接続の解明)です。 本研究は、ペロブスカイト太陽電池の正孔収集機構の新しい理論を提案し太陽電池性能を向上させるものです。 PVSECはアジア太平洋地域で最大の太陽電池の学会です。PVSEC-35は、2024年11月10〜15日に静岡県沼津で開催され、 34の国と地域から917名の参加者があり、発表件数は757件でした。 全体の1/4はペロブスカイト太陽電池に関わる研究で、厳しい競争の中での受賞は大変な栄誉です。 https://www.pvsec.org

小林範久先生・奥平幸司先生最終講義のお知らせ

永年,千葉大学工学部総合工学科物質科学コース,および前身の画像科学科,ナノサイエンス学科にて 教育・研究に携わられてこられた,小林範久教授ならびに奥平幸司准教授が,2025年3月をもちまして 定年ご退職となります。 当コースでは,両先生の最終講義・ご退職パーティーを2025年3月5日(水)に, 千葉大学けやき会館大ホール(西千葉キャンパス内)において下記の通り開催いたします。 両先生を囲んだ和気あいあいとした雰囲気の中,これまでのご尽力に感謝の意を表しますとともに, 末永いご活躍を祈念する温かな祝宴となるよう準備を進めたく存じます。 多くのご関係の皆様のご参加のほど,お待ち申し上げております。 日時: 2025年3月5日(水)15:00~(14:30受付開始) 場所: けやき会館 大ホール,3Fレセプションホール プログラム: 【最終講義】15:00~17:30 大ホール ・奥平幸司 准教授 最終講義 ・小林範久 教授 最終講義 ・写真撮影等 【祝賀パーティー】18:00~20:00 3Fレセプションホール ・会費制予定 ※最終講義はZOOMにてライブ配信の予定です。ご登録いただいた方に後日URLをお送りいたします。 ※準備の都合上,参加ご希望の方やライブ配信URLをご希望の方は下記フォームよりご登録ください。 小林範久教授,奥平幸司准教授 最終講義参加申込フォーム 申込締切:2025年2月17日 https://forms.gle/6Loy5fD1BR1pUCtE7 祝賀パーティーにご出席の皆様は人数把握の都合上,必ずご登録をお願いいたします。 最終講義のみのご参加の場合は登録なしでもお越しいただけます。 問合せ先:物質科学コース 中村一希 043-290-3457 Nakamura.Kazuki@faculty.chiba-u.jp

本間大智さん(D1)が分子科学討論会「優秀講演賞」を受賞(吉田研究室)

博士後期課程1年の本間大智さん(吉田研究室)が2024年9月に行われた 第18回分子科学討論会2024京都にて、優秀講演賞を受賞しました。 分子科学討論会は、分子科学に関する国内物理化学分野最大規模の学会です。 優秀講演賞は、分子科学討論会において筆頭著者として優秀な口頭発表を行った 33歳未満の若手研究者に贈られるものです。 講演タイトル:C60固体の超原子分子軌道のエネルギーバンド構造の実測 研究内容:研究室で開発した角度分解低エネルギー逆光電子分光により、 世界で初めて固体状態の超原子分子軌道のエネルギーバンド構造を実測しました。 超原子分子軌道により、従来の有機半導体を超える電子移動度が達成できる可能性が示されました。

吉田教授の講演が注目講演に選ばれました。注目講演は、約4000件の講演から14件が選ばれプレスリリースするものです。(吉田研究室)

第71回応用物理学会春季学術講演会で、吉田教授の次の講演が2024年応用物理学会春季学術講演会の注目講演に選ばれました。講演タイトルは「有機半導体の伝導帯/価電子帯エネルギーバンド幅の温度依存測定によるポーラロン形成の実証」、講演日は3月25日です。以下、プレスリリースです。

有機半導体材料におけるポー ラロン形成(電荷キャリアが分子や格子の変形により安定化される準粒子)の明確な証拠を提示した。理論研究では ポーラロンが形成されるかどうかが議論されてきたが、これまで実験的な証拠がないため決着がついていなかった。研究グループは、室温から液体窒素温度までのバンド幅の変化を測定。価電子帯と伝導帯のバンド幅の増加を観測しポーラロン形成によるものであることを特定した。本研究はよ り高性能な有機電子デバイスの開発に向けた研究開発基盤を提供するものである。

応用物理学会プレスリリース一覧:https://www.jsap.or.jp/pressrelease/pr20240318

プレスリリース研究内容:(PDF):https://www.jsap.or.jp/docs/pressrelease/JSAP-2024spring-chumoku-05.pdf

大学院生の赤塚有杜(あかつかあると)さんが応用物理学会講演奨励賞を受賞しました(吉田研究室)

博士前期課程1年生の赤塚有杜(吉田研究室)さんが第55回(2023年秋季)応用物理学会講演奨励賞を受賞しました。 受賞対象講演は「カルバゾール誘導体正孔収集単分子膜の分子配向と界面電子準位」(第84回応用物理学会秋季学術講演会)です。 本研究は、ペロブスカイト太陽電池の正孔収集機構を明らかにし太陽電池性能を向上させるものです。 2024年3月開催の第71回応用物理学会春季学術講演会(東京都市大学世田谷キャンパス)にて記念講演が予定されています。 応用物理学会講演奨励賞は、応用物理学会春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を 発表した若手会員(33歳以下)の功績を称えることを目的に設けられた賞です。詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.jsap.or.jp/young-scientist-presentation-award/recipients55

有機半導体の光エレクトロニクス応用に欠かせない励起子束縛エネルギーの本質を解明(吉田研究室)

物質科学コースの吉田弘幸教授らの共同研究チームは、有機半導体の励起子束縛 エネルギーの精密測定に世界で初めて成功し、励起子束縛エネルギーがバンドギ ャップの1/4に比例することを発見しました。この結果は、有機半導体の光エ レクトロニクスの根幹にかかわるもので、有機半導体の光電子物性を制御するカ ギとなります。 本研究成果は、アメリカ化学会のThe Journal of Physical Chemistry Letters 誌に2023年12月11日(現地時間)にオンライン公開されました。 【本学HP】 https://www.chiba-u.ac.jp/news/research-collab/post_93.html https://www.cn.chiba-u.jp/news/231213/ 【出版社HP(オープンアクセスなので無料で購読できます)】 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.3c02863

世界初の有機半導体の伝導帯測定とポーラロン形成の論文がNature Materials誌に掲載されました(吉田研究室)

大学院工学研究院の吉田弘幸教授、融合理工学府博士後期課程3年生 佐藤晴輝、 Syed A. Abd. Rahman博士(2022年博士後期課程修了)、博士前期課程2年生 山田陽太、筑波大学数理物質系の石井宏幸准教授らの共同研究チームは、有機半 導体の電子伝導特性の解明に不可欠となる伝導帯のエネルギーバンド構造を世界 で初めて観測することに成功しました。 本研究成果は、科学誌Nature Materialsに 2022年7月19日午前0時(日本標準時間)付で掲載されました。 <千葉大HP> https://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/n.html <Twitter>https://twitter.com/Chiba_Univ_PR/status/1549251808568410112 <Facebook>https://www.facebook.com/ChibaUnivPR <PR TIMES>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000609.000015177.html

ペロブスカイト太陽電池についての研究成果をAdvanced Materials誌に発表 (吉田研究室)

ペロブスカイト太陽電池についての研究成果をAdvanced Materials誌に発表しま した。本成果については、プレスリリース「次世代太陽電池の最有力候補、ペロブスカイト太陽電池の表面構造評価法を確立:発電効率や耐久性の向上へ道筋」 も行いました。