本研究室で行われている研究について

研究室の日常

毎日

- 10:00までに

研究室に到着、メールチェック、

掃除(ゴミがあると失敗する実験をしています、掃除当番は持ち回り) - 17:00までは基本的に研究の時間

- 気になることがあれば随時話し合い

毎週

- 討論会

研究室全員の情報共有を第一の目的とします。

各自が隔週で研究進捗を報告を行い、各自の抱える問題を全員で考えたり、思いついたアイデアなどを研究に取り込んでみたり、ディスカッションを通じて各自の研究を相補的にサポートしていきます。 - Teamミーティング

研究テーマごとにチームを作り、情報共有&問題解決を目的とします。2021年度から、討論会と交互に行っています。

一人の研究で困っているところは全員で装置を改良したり実験してみたり、

各自のデータややっていることを持ち寄ってみる、などすることで、

・ぜんぶまとめて整理してみるとお互いの研究に生かせることがあるのでは?

・それぞれの研究の戦略、チームとしての研究の戦略を考えると、実験を交換してみる方が良いのでは?

など、複数名でやっていることを生かして個々の研究をより高めていけるように、かつ、より綿密に各自の研究をサポートしていきます。また、共通テーマに関連する基礎知識の習得のために、論文や教科書の輪読なども行います。 - ゼミ

- Mゼミ(修士以上、B4は希望者も参加)…1年を通じて1冊、専門書(英語)の輪読を行います。

- B4ゼミ(〜夏まで、順次 team meetingに合流)

…研究の着手に必要な知識、スキルの習得に繋がるテキストを輪読します。 - 論文紹介(月1回)

一回に1〜2名、各自の研究に関連する論文を読んできて、講義形式で紹介します。

居室

- 各自の研究・学習スペース(机)を用意しています。学生居室スペースは、M1-111室にあります。基本的に、安全・清浄・健全性の保証される範囲で学生の自治に任されています。

- 実験環境保全のため、土足禁止。必要な人はスリッパなど用意してください。

- PCはできる限り自分で用意してください。共用PC(画像解析用のiMacなど、用途がある程度割り当てられています)、共用ハードディスク(研究室内で共有するデータの保管用)もあります。

- 自炊できる簡単な調理器具、冷蔵庫、電子レンジ、コーヒーメーカーは完備です。参考:研究室の物品を一部紹介

- 食器など個人で使うものは持ち込んで下さい。

- 希望者が集まれば、雑誌や食料などの共同購入もしています。

現在:ドルチェグストを使っています。 - 飲み会、卒論・修論追い込み時などには鍋などやることもあります。

その他

- 英語力向上の取り組みを行っています。完璧を目指さないでいいので、サバイバルできるようになることを目指します。これまで、研究室配属時にTOEIC400点台でもM2になる頃には英語で30分プレゼンができるようになっています。TOEIC/TOEFLはできるだけ定期的に受けてください。

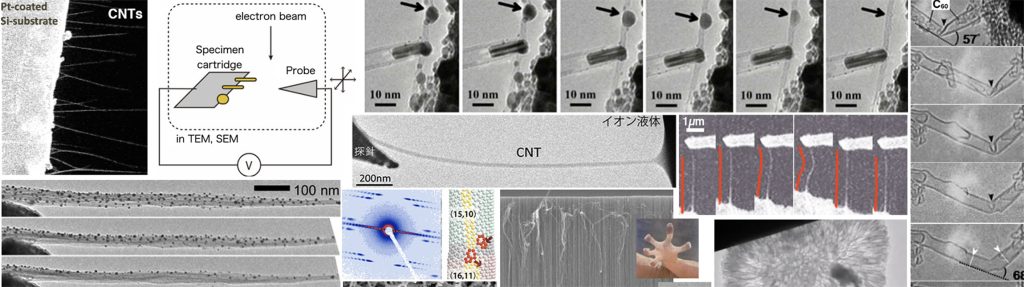

研究課題

- 卒業研究・修士論文の題目(別ページに飛びます)

に、これまでの、および今年度の研究テーマを記載しています。

- 4年生の卒業研究では、研究テーマについて、基本的にいくつかの候補が提示され、そこから選びます。

しかしながら、テーマが与えられる形であっても、こういうことをここまでやっておけば良い、というような、決まったことをこなすだけで達成できるようなものはありません。

そもそも、その問題を解き明かすためにどうやってアプローチすれば良いかすら分かっていないことも多々あります。方法論が確立されていたとしても、それを使って解き明かしていくのは未知の世界です。今までの授業で解いてきた多くの問題とは違い、誰も答えを持っていない(でも分かると面白いことになりそうな)ところに何かを見つけに行く経験を積むことになります。与えられた問題に対して何が一番敏感か、何をやったら一番面白いか、を今まで培ってきた基礎知識をベースに想像し、自らアイデアを出し、ひたすら地道に手を動かして試行錯誤しながら探究していくことを大事にしています。また、研究を始めてみて途中で学生から出たアイデアが当初のテーマより学術的に面白かった場合には、路線変更したこともあります。 - 研究概要に述べているように、本研究室で行っているのは観察を主体とする実験研究です。観察とは、単に観るだけではなく、現象を見えるまま誠実に捉え、何が見えているのか余すことなく情報を拾い上げることと考えています。これは観察装置が操作できればできるものではなく、見ながら考える力、考えるためのバックグラウンドとなる知識を含めた“目利きの力”を正しく使いこなせることが重要で、それは試行錯誤のうちに徐々に身についていきます。将来、どんなデータを扱う仕事についても必ず役に立つ力になります。

研究室の年間スケジュール

- 4月 歓迎会、研修

- 5月 (連休明け)研究テーマ決定、自身の研究開始

- 7月 中間発表、前期打ち上げ(第2〜3週の半ば)

- 8月(院試後)ゼミ旅行

- 9月〜 本格的に研究に専念

- 12月 中間発表、忘年会

- 1月 卒論・修論提出

- 2月 卒論・修論発表会

- 3月 打ち上げ、卒業式、追いコン

B4学生の場合

- 4月には、研究室で進めている研究をざっくり体感するための研修期間を1か月設け、まず一通り本研究室で扱う主要な実験装置に触れます。月末に、研修レポートを提出します。

- 5月の連休明けくらいに、研修で得た感触などをもとに、研究テーマを決定します。最初はざっくり道筋とゴールを決めておいて、徐々に自分の手で育てていきます。まず研究テーマの立案に至った動機や、これまでの研究の流れを理解するために、先行研究の論文を読んでいきます。同時に、与えられたテーマの一番面白いところを探究するためには、何を開発し、何を解き明かせば良いのか、研究目的をより具体的に焼き直していきます。この過程では、論文読みなどで得た知識や思考実験に加えて、計画の妥当性を検証するための予備実験を行っていきます。これらを通じて、論理的に想像力を働かせていく力を身につけていくことになります。予備実験をしながら、本研究室の装置を使いこなす技術を習得します。このようにして、自分で着実に研究を進めていける見通しを立て、具体的な足がかりを作っていきます。

- 6月頃から、研究室旅行の計画を練っていきます。1人3万円を絶対に越えないこと、メインイベントを決定+必要に応じて前後泊する、を前提として、学生同士で意見を集約していきます。

参考:研究室旅行アーカイブ

(注:2021年度は中止、状況に応じて変わります) - この頃、他大学の研究室との共同研究合宿が開催されることがあります。全員が自身の研究紹介プレゼンを行い、交流を深めます。

- 7月の中間発表では、これまでのまとめとして、研究の背景や先行研究の流れを踏まえて自身の研究の位置づけ、目的を明確にした上で、自身の進める研究の具体的な計画を示します。さらに、それに対してどこまで研究が進んでいるか、それを踏まえて今後の具体的な研究スケジュール案について、発表します。その夜に打ち上げをし、院試を受ける場合は、打ち上げの次の日から院試が終わるまで研究は休みです。

- 進路決定後、旅行に行き、そのころから研究を本格稼働することになります。11月上旬までに一定の成果が出ていることを目指します。

- 11月末に、その時点で得ている知見を元に卒論の題目・ストーリーの概要を決定します。これを起点に、論文として完結させるために補完の必要なデータは年内に取り終える必要があります。

- 卒論は、年内に初稿を最後まで書き切る状態を目指します。提出は1月ですが、数十ページはあり、何度も直しが入るので、11月末から書き始めても、ぎりぎりのペースです。12月の早い段階で卒論の各章、各節のアウトラインを完成させる必要があります。卒論冒頭に書く緒言(研究背景・目的)を書くための材料(引用する文献の検索など)は、研究開始の段階で整えておくとこの時期を圧迫しません。書いている途中でも順次書けた部分から添削・指導を繰り返し受け、自らまとめられる力を鍛えながら仕上げていきます。

- 年末の中間発表には、口頭発表の練習として以上に、卒論をどのようにまとめるか、見通しをまとめきることが求められます。卒論の発表練習は1月第2週ごろに始まります。スライド作りも卒論のアウトライン化の段階から並行して行っていき、プレゼン力もあげていきます。

- 2月に口頭試問が終わったらいったん打ち上げです。その後、口頭試問でいただいた意見を組み込んで発表をより良いものに仕上げ、学会発表に繋げていきます。

研究室イベント関連記事の抜粋

研究成果の発表

- CRESTミーティング

現在、都立大、名大、筑波大と共同研究を行っています。各グループの学生・研究員が集まる合宿形式の進捗発表会を計画しています。本研究室自体は人数が少ないですが、他研究室と連携することで若手世代のネットワークを作っていきます。 - 学会発表

成果がある程度まとまってきたら、学会で研究発表をします。

4年生は毎年2月に学内で卒論発表会をしますが、その翌月に、日本機械学会関西支部が主催する卒研発表会でも発表を行います。大学院進学後は、こういう分野の人は興味を持ってくれるだろう、という学会を選んで発表します。国内での学会発表は、機械学会に加えて、顕微鏡学会、フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会、応用物理学会などあります。

国際会議も、ぜひ積極的に行ってください。ただし、海外に行きたい場合、発表申し込みの前に、発表内容を論文形式で英語の原稿にまとめてくることを研究室内ルールとしています。これを学術雑誌への投稿論文の下書きとして、投稿準備も並行して進めます。2020年度も、新M1学生が前年の卒業研究の内容を元に発表しました。 - 論文発表

英語で発表できる腕が付いていれば、文章にまとめて学術雑誌に投稿します。これまでにもM1〜博士の学生さんが筆頭論文著者(first authorともいいます、大抵は書いた張本人がなります)として論文を発表しています。